Nostalgie de la lumière

Patricio Guzmán, 2010

Les premières images, c’est un chariot poussé sur des rails, des disques qui embobinent. Ces rouages évoquent la caméra et le projecteur plus que le télescope, qu’un cadre plus large pourtant dévoile; l’ambiguïté du gros plan confond en prélude le documentaire et l’astronomie, qui ont en partage l’art de l’observation et la manie du passé.

Nostalgie de la lumière est une constellation de portraits, d’images qu’agrègent un lieu – le désert d’Atacama, au nord du Chili – et une recherche: il y a celles et ceux qui scrutent les astres pour comprendre d’où ils viennent, les femmes et les prisonniers d’hier qui mettent au jour les crimes de la dictature, et les archéologues dont les fouilles illuminent l’époque pré-colombienne. Et il y a Patricio Guzmán qui noue ces fils ensemble, et pour qui la lumière enveloppe du même halo une enfance fascinée par les étoiles et les années radieuses d’avant Pinochet.

Tous ces regards avides du passé se débattent dans les ténèbres – les astronomes dans la nuit et les autres, dans le brouillard opaque occultant les massacres. Celui des indiens ensevelis dans les mines de salpêtre, des peuples évanouis en ne laissant qu’aux roches, pour mémoire, quelques cicatrices en forme de lamas ou de masques naïfs. Et plus près celui des victimes de la junte, dont les dépouilles accablantes ont été dérobées aux familles, jetées à la mer ou enterrées dans l’Atacama. C’est un désert tout balafré de sel dont certaines concrétions font des bouches hurlantes, où se découvre le soir un ciel criblé d’étoiles. Ses étendues arides sont plantées de télescopes.

Des corps célestes aux corps enfouis, c’est une quête éreintante des origines. Tous veulent des réponses – tous cherchent la lumière, dont les particules rayonnent parfois, suspendues, sur les instants d’apaisement.

Au Chili où l’on déchiffre les prémices du cosmos, le passé proche est lui frappé d’amnésie. Les paysages stériles de l’Atacama figurent cette mémoire dévastée, où subsistent battus par les vents et la poussière des vestiges dérisoires, un cimetière qui s’effrite, une collection de reliques, du temps du salpêtre, un carillon de cuillères rouillées. Près des observatoires, il y a des forteresses indiennes en ruines, et les vestiges de Chacabuco. C’est dans ce coron perdu que logeaient les mineurs; plus tard il fut serré de barbelé, et l’on y détint les opposants à la dictature. L’un de ces captifs raconte que l’unique brèche, dans ces murs, était l’étude des étoiles. Un épris d’astronomie leur apprenait à reconnaître les constellations, mais les geôliers, redoutant qu’ils ne cherchent une voie par où fuir, interdirent ces séances nocturnes. Curieux du ciel et du passé ensemble, ces éperdus d’immense étaient trop téméraires.

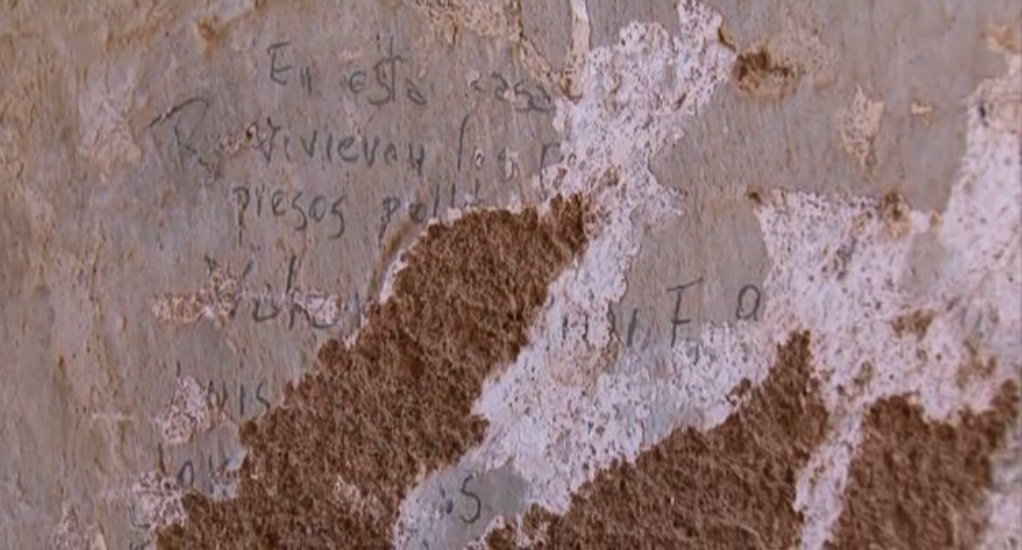

Luís, des années plus tard, revient au camp ravagé. Au mur de sa cellule les signatures sont englouties par l’érosion. Sa mémoire exhume les noms qui s’écaillent, ceux d’autres prisonniers dont le destin est tu. Il se souvient des câbles électriques, des miradors effacés en hâte par les coupables inquiets d’être jugés. Sa détention durant, les étoiles lui ont conservé un rien de liberté, de grandeur dont l’auréole à présent le souvenir. C’est un « passeur d’histoire« , dit Guzmán, tandis que les particules lumineuses – de la poussière qu’on remue, qu’on soulève, qui s’éclaire – pleuvent sur Luís.

Miguel est un autre « architecte de la mémoire« , lui aussi féru d’étoiles et baigné de lumière. Pendant les cinq ans de sa détention il a retenu les dimensions des cachots, les plans des bâtiments, et pu en retracer les détails sidérant ceux qui croyaient avoir celé les preuves. Miguel a su se souvenir, sa femme, elle, s’enfonce dans l’oubli – elle souffre de la maladie d’Alzheimer: ce couple, c’est pour le cinéaste une métaphore du Chili.

Chaque personne qu’il interroge incarne ainsi un peu de l’histoire du pays, croise l’étude des astres et les années noires de la dictature. Victor qui ausculte les échos du big bang est né en exil; c’est un enfant de nulle part, sans pays ni mémoire. C’est sa mère qui l’a encouragé à devenir astronome, sa mère retournée au Chili après la chute de Pinochet et qui soigne désormais les victimes de torture. Tous deux travaillent dans le passé, et tentent d’en tirer les leçons.

Près des observatoires des femmes fouillent, inlassables, le désert en quête des ossements de leurs disparus. On prête moins de crédit à leur deuil encore vif, ranimé sans cesse du voisinage des bourreaux qui sont toujours libres, qu’aux entreprises scientifiques. Les télescopes sondent pourtant un passé autrement lointain, dans la nuit si vaste que l’est pour ces femmes sans sommeil l’Atacama retourné pied à pied par leurs petites pelles. Elles ne pourront fermer l’œil ni pleurer leurs morts tant qu’elles n’auront pas trouvé, dans ce désert où il ne pleut jamais, une trace de leurs proches. Cela fait plus de trente ans qu’elles cherchent.

Elles découvrent encore aujourd’hui des cadavres crispés par la douleur et le sel. Souvent, ce ne sont que des fragments d’os, des corps brisés, mis en morceaux par des machines. Une femme n’a plus de son frère qu’un pied, quelques dents, les éclats d’un crâne impacté de balles, et son souvenir. La photographie du disparu repose, faute de tombe, sur le sol rocailleux.

Des archéologues ont expliqué que les corps avaient été déterrés, disloqués par les mâchoires d’acier des pelleteuses, déplacés vers des lieux que les témoins d’alors occultent. Violeta rêve que les télescopes, là-haut, scrutent le sol et aident leur recherche; elle n’a retrouvé, de Mario, qu’une mâchoire. À l’observatoire, un astronome étudie la composition chimique des étoiles, il indique, sur les spectres, les empreintes de calcium – le même, explique-t-il, que celui dont sont formés les os. Une suite de plans confond la surface de la lune, trouée de cratères, et les débris poreux des corps assassinés. L’entrelacement des temps, peu à peu, se resserre.

Les historiens, les femmes disent l’urgence de continuer à fouiller, et les dangers de l’amnésie – le film aussi le sait, et dans son montage insère les archives qui racontent leur longue quête de lumière. Puis un souvenir d’enfance: le haut squelette d’une baleine, au muséum d’histoire naturelle, dont la colonne arquée semble la voie lactée. Tout jeune, Guzmán imaginait que c’était le toit d’une maison où d’autres baleines s’abriteraient du vent. Le passé pèserait comme un couvercle, mais il sauverait de l’oubli et permettrait de vivre.

L’histoire prise en faute, ce sont les images qui se répondent. Les os de la baleine mène aux charpentes métalliques de l’observatoire, où un astronome expliquait plus tôt que le présent n’existe pas, que l’on est toujours cernés de choses passées, le temps que la lumière frappe l’œil. La gravure d’un corps gisant, au mur de l’observatoire, mène à d’autres carcasses, qui ne sont pas dans les musées mais dans des boîtes en carton, qui sont faites de calcium, comme les étoiles, mais n’ont pas, elles, de nom: ce sont les restes des victimes de la dictature. La nuit tombe sur l’Atacama, et les femmes cherchent encore.

Valentina est astronome et l’orpheline de deux disparus. Elle tient tous les fils ensemble, et ses mots sont en somme le projet documentaire de Guzmán et sa pensée de l’histoire. L’étude des astres, dit-elle, le mouvement continu des étoiles, la survie de la matière l’aident à donner à la perte de ses parents une autre dimension. Elle rend hommage aussi aux grand-parents qui l’ont élevée, qui lui ont fait connaître son douloureux passé, qui ont surmonté leur peine pour qu’elle ait une enfance apaisée. Elle pense à l’avenir à présent, au nouveau-né qu’elle tient dans ses bras.

Un fondu enchaîné superpose à cette étreinte, à cet espoir, les portraits des morts constellés par le temps. Ces photographies – l’art des images est aussi une nostalgie de la lumière – sont la mémoire du drame, navrante mais salutaire. Victor, l’ingénieur exilé de l’histoire, accueille à l’observatoire les femmes qui creusent le désert rongées par le souvenir. Cette rencontre en forme de surimpression leur accorde, enfin, une éclaircie, et les particules radieuses pleuvent sur leur sourire.

En conclusion c’est une galaxie de billes où se croisent tous les temps et toutes les échelles, qui évoque à la fois le cosmos, l’histoire nébuleuse du Chili et l’enfance candide où « chacun tenait, au fond de ses poches, l’univers entier. » Les derniers mots de Guzmán parlent encore des étoiles et des corps, des astres et du désastre, du noir et de la lumière: « Je suis convaincu que la mémoire exerce une force gravitationnelle. Elle nous attire en permanence. Ceux qui se souviennent sont capable de vivre dans la fragilité du présent; ceux qui n’ont pas de mémoire ne vivent nulle part. Chaque nuit, lent et impassible, le centre de la galaxie passe au-dessus de Santiago. »

à lire aussi sur Kopfkino: