Alê Abreu (2013)

C’est juste un point, pour commencer, une note de flûte, et une pulsation. La caméra s’éloigne et dévoile peu à peu des motifs délicats, des pétales qui s’enchâssent en bouquets compliqués, et le battement s’orne, d’autres notes fleurissent. Tout un écosystème de formes et de couleurs se trame, minuscule, à la surface d’un galet.

L’image cligne. C’est les yeux d’un enfant que fascine le détail du caillou irisé. Son attention y est toute absorbée; il n’y a au monde, à l’image autrement nue, que la pierre et lui.

Un papillon traverse l’espace vide et le distrait de sa contemplation. Il poursuit l’insecte puis le délaisse, pour un poussin qui passe, puis c’est le crin, les sabots, enfin le cheval entier qui le détournent, et le murmure d’une rivière, toute proche, dont il suit les méandres. Le garçon batifole, s’enivre d’alentour, et l’image à mesure est comblée de teintes vives. C’est une forêt touffue, tout un fouillis de feuilles croquées au crayon gras. Un orchestre s’est joint au bruissement de la flûte. De l’humble point à ce gai foisonnement, le dessin et les sons forment un tout harmonique.

Il est rompu soudain. Des nuages où l’a mené sa rêverie, l’enfant perçoit des éclats discordants, des cuivres qui grincent. Une épaisse fumée suffoque le bleu du ciel. Le garçon devine dans tout ce gris une cheminée rouillée, et au loin de vastes fourmilières.

Une rafale le soulève et il dévale les troncs, jusqu’à se retrouver, près du galet, dans l’image toute blanche où s’égrènent les cinq notes de musique. Le tintement familier d’une cloche ressuscite le monde, autour, les fleurs au sol et le linge qui pend haut, le piaillement des poussins; le garçon accoure vers la hutte et sa mère qui l’attend.

Le père se tient à l’écart, une valise à la main. L’enfant écoute sans le comprendre le grave conciliabule des deux ombres. Il s’accroche à la jambe de son père qui tire sa flûte et lui joue, pour adieu, les cinq notes qui fusent en bulles orangées. Cet instant de quiétude se déploie, à l’image, en bleus et en rondeurs (le coteau, la musique et l’ombrelle de la mère). La colline s’incline vers un chemin de fer, où descend l’homme en silence. Pour l’enfant les fleurs, les rails et le quai s’éteignent: il n’y a plus que son père, aux confins du plan, et le battement de son cœur étreint.

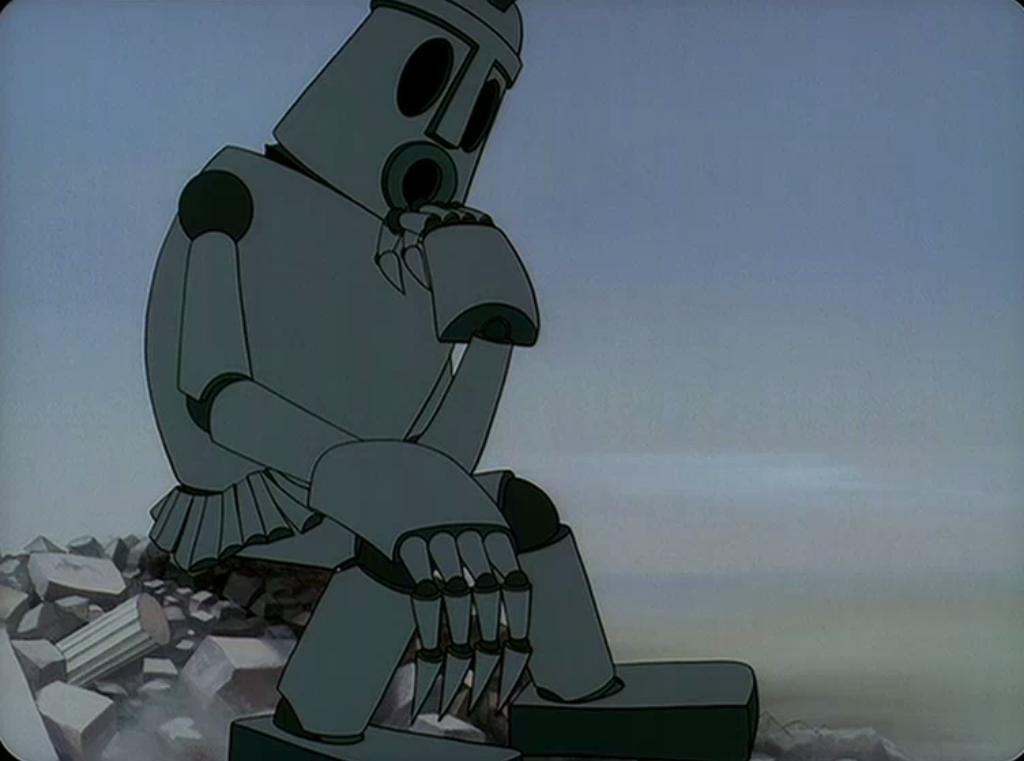

Le train siffle et surgit, à l’horizon, en crachant des fumerolles. Le dessin en est précis, mécanique, affligé de couleurs froides. La locomotive est fendue d’un sourire féroce; elle paraît une chenille et dévore âprement l’homme debout sur le quai. Tout au long du film, les machines ont ainsi figure d’animaux. Ce n’est pas seulement l’interprétation enfantine qui rabat sur des formes connues ses étonnements mêlés d’alarme; ces bêtes automates dénoncent aussi la trahison de la nature, le dévoiement des biotopes.

Le vent vrombit et le train s’éloigne, jusqu’à n’être plus qu’un point qu’examine hébétée la tête ronde de l’enfant. Entre le garçon et l’effroyable engin qui emporte son père, il y a une violence innommable, et le titre: O menino e o mundo.

Le père manque encore, et l’enfant dans sa chambre en est tout chaviré. L’image est entraînée dans un tourbillon de souvenir; une bourrasque malmène la girouette du jardin, et emporte on ne sait où le chapeau de paille du père. Comme s’il s’éveillait d’un cauchemar, le garçon se lève d’un bond et tire de sous le lit une valise énorme, trop lourde pour ses jambes frêles. Elle est, dedans, doublée d’étoffe fleurie, où il dépose pour seul bien ce cliché: ses parents, qui l’encadrent heureux. Il traîne le bagage jusqu’au quai, où la mère chaque soir espère, enflamme un lumignon et scrute l’obscurité, s’assied sur la plateforme, et attend.

Le vent souffle la bougie, s’enfle et emporte l’enfant, loin du jardin du visage de sa mère des images familières jaillies, en négatif, entre les rails hâtivement dévalés. C’est une fuite en avant, vertigineuse, qui nous égare; les traverses du chemin de fer se précipitent, un éclair passe sur le visage du père, l’orage tonne et l’on voit la valise, trempée seule sous l’averse.

Le garçon s’éveille au matin dans un nouveau décor. Sur une table précaire il y a sa valise, et le portrait de famille qu’il enfonce replié dans sa poche. C’est la tente d’un vieil homme qui a des quintes et les yeux usés, lui tombant sur les joues comme deux larmes. Le front ridé coiffé d’une boîte de conserve, le vieux sort, le pas las. À l’entrée de l’abri il cultive quelques roses, en flaire une dont la tige en rompant rend un pincement de harpe. Il charge sur ses épaules une lourde charrette où sautent son chien et l’enfant, et entraîne après lui ce fardeau sur les routes. Le bois du tombereau est bricolé d’affiches publicitaires. Emprunté au cubisme, ce collage figure un fatras de déchets industriels, assemblés faute de mieux par des mains ingénieuses.

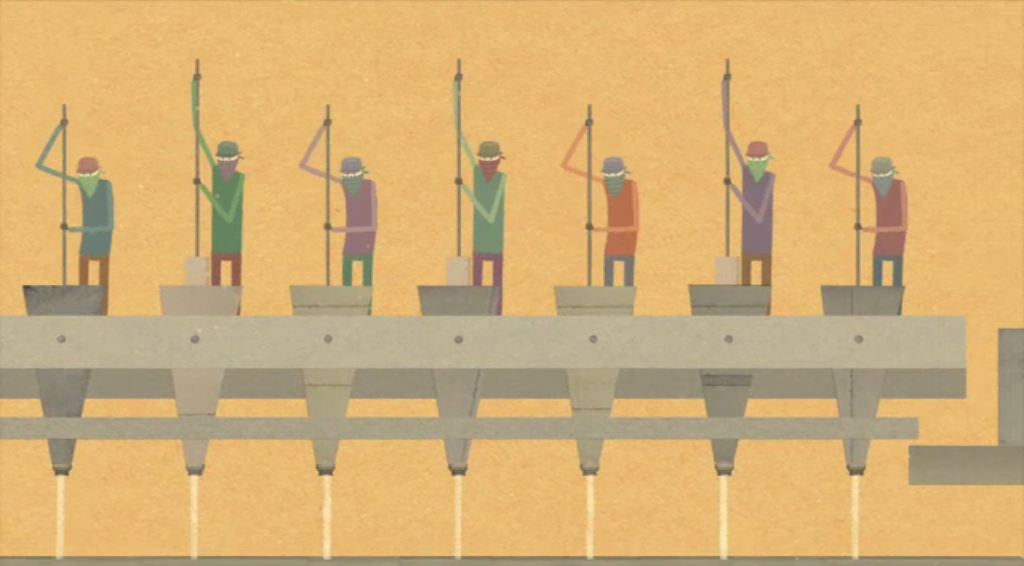

Une foule d’autres chariots les rejoint, d’hommes et de femmes courbés sous des hottes, et d’enfants si fluets qu’ils croulent sous les paniers. La caméra s’éloigne et dévoile à grands traits la file interminable des cueilleurs de coton. Le dessin se géométrise, arraisonne le fouillis de formes en arbres calibrés; au flou du pastel succèdent des a-plats monotones. C’est un ballet constant de gestes rigoureux, des hottes aux charrettes et de là aux camions, que le cadre élargi peu à peu nous révèle. L’animation se conforme aux méthodes d’une agriculture rationalisée: l’image devient schéma, les travailleurs fourmis.

Il reste soudain seul, sur la route, frôlé par le hurlement des camions. Une ombre menaçante passe sur les cotonniers, le garçon lève la tête: c’est un oiseau de métal. (À tout instant du film le fer réprime la couleur. La cheminée rouillée, plus tôt, plagiait les troncs.)

La journée s’est finie, les travailleurs s‘alignent, attendant la revue. Un contremaître examine en grognant les carrures. Ses éperons roulent comme un barillet chaque fois qu’il s’arrête. Il chasse les chétifs, alors le vieil homme se grandit, bombe le torse, pour sembler si costaud que les autres. Mais il est secoué par la toux, et le contremaître fronce un sourcil épais en claquant ses talons.

Le vieillard, le garçon et le chien sont jetés sur les routes. Ils marchent longtemps, sur le pavé, près des champs, ceints de fils barbelés. Quelques gouttes de pluie tombent sur leurs têtes basses, et soudain la tempête: le paysage déferle, manque de les engloutir. Nulle part à l’horizon de terre où échouer. L’image est noyée d’écume.

La charrette a accosté au pied d’un arbre rose. Le vieil homme est appuyé contre le large tronc, et l’enfant assis sur les branches hautes contemple son cliché. Des cimes il entrevoit, dans un bus, la silhouette de son père, et se lance à sa poursuite. Le vieil homme reste seul; la fleur qu’il portait à la boutonnière s’est perdue, ou flétrie.

Un panoramique découvre alors l’intérieur animé de l’usine. Les travailleurs s’affairent en rythme, mais rivés à la chaîne de montage; la caméra s’accorde au mouvement des machines, elle est, comme les hommes, captive des courroies. Les ouvriers, ébauchés à grands traits pareils, précis comme des pistons, sont réduits aux rouages de l’immense mécanique. Quand les hauts-parleurs beuglent la fin du jour, ils freinent doucement avant de s’arrêter, et retombent inertes sur les rouets de fer.

(Une voiture luxueuse entre sans toucher terre dans la cour de l’usine. Le patron accueille déférent le petit homme qui en sort, vêtu de noir, encadré par deux sbires à l’air louche.)

Les ouvriers ont les traits défaits et s’entassent ternes dans un bus tapissé de réclames, où grimpe aussi l’enfant. Des dizaines de cars se suivent entre les hangars et les amas d’ordure, et s’embouchent en ronflant à l’entrée de la ville. Le garçon aperçoit une confusion étriquée d’immeubles, de grues, de poteaux et de câbles; la géométrie du dessin n’a plus la rondeur des cotonniers, le trait s’est affilé, la palette affadie en camaïeux d’ocre. L’image est saturée de collages – panneau indicateurs, affiches publicitaires – de bruits et de fumée. La caméra s’élève sans découvrir le ciel, les vues s’enchaînent sans fin; l’horizon est bouché. Sur l’avenue, il y a un défilé militaire. La fanfare crache des bulles noires au pas cadencé; les boucliers claquent, menaçants. Ni couleur, ni danse, ou masques d’animaux, mais des chars blindés à figure d’éléphant. L’enfant dévisage sans comprendre l’armée de matraques.

L’ampoule aveugle d’abord, puis l’on distingue, un à un, les meubles modestes du petit intérieur. Il y a sur la table un grand seau où dégoutte l’eau du toit, et près de la fenêtre quelques plantes, dans des boîtes en ferraille, que l’enfant s’empresse d’arroser. Ils avalent pour dîner une purée informe, puis s’installent devant la télévision qui agite sous leurs yeux avec des rires obscènes un luxe inaccessible. Ils s’endorment et la caméra, dans un mouvement de recul vertigineux, révèle l’immensité de la ville-fourmilière.

Au matin on découvre, comble d’ironie, que l’arbre vert effigie des boîtes de conserve est placardé en façade de la bicoque. Ils dévalent à vélo l’escalier, entre les tôles bariolées du bidonville et les carrosseries sonores, et s’arrêtent près d’une forêt de parasols. On songe à une plage, au répit mérité passée la dure semaine, mais c’est un marché, où se pressent accolés des objets et des bricoles à vendre. Le jeune homme déballe un baluchon coloré, et pare la bicyclette d’un fouillis d’ustensiles – un carillon de bouteilles, une cymbale, et une flûte. De sa bécane merveilleuse montent alors des bulles jaunes, roses, bleues. L’enfant lui s’amuse des formes mouvantes d’un kaléidoscope, et tout à son jeu est transporté, d’échafaudages en poutres d’acier, vers le jardin familial et ses souvenirs heureux. Une corne de brume l’arrache à sa rêverie; il s’est assis, par mégarde, sur un conteneur, que les grues à présent hissent à bord des cargos.

Les machines se passent maintenant des hommes. Les treuils ont l’allure d’échassiers; les caboteurs, comme des canettes, barbotent dans les eaux sales du port. Ils voguent à la file vers des mégalopoles hors-sol, où les matières magiquement se transforment: les conteneurs se dévident d’eux-mêmes, les rouleaux de tissu filent et se découpent en chemises, pantalons, pliés et empaquetés dans des cartons qui s’empilent sur les cargos. La scène emprunte au langage informatique son animation concise et ses nappes sonores; l’automatisation des processus atteint sa limite, confine au virtuel. La mondialisation trace ses itinéraires insensés: les bateaux repartent en sens inverse, gonflés de marchandises marquées d’un aigle noir.

Ils arrivent à l’usine au beau milieu de la nuit, et dans un recoin dérobé du hangar le jeune homme dévoile son atelier. Là, il tisse en secret des corolles éclatantes; l’enfant passe la tête dans le trou du poncho, et renoue son accord radieux avec le monde. Un grincement interrompt ce manège; ils tirent l’ouvrage du métier et épient le hangar d’où viennent les bruits suspects. Les hommes en noir font démonstration d’un éléphant mécanique qui a des courroies pour entrailles – le monstre engloutit le coton et expulse des rouleaux de tissu sous les applaudissements du propriétaire.

Au matin l’emblème du rapace est apposée au fronton de l’usine, et les ouvriers arrêtés à la porte. Ils sont nombreux à se serrer dans les cars qui vont aux plantations, où des prospectus leur font miroiter un travail. L’enfant et le jeune homme, eux, repartent pour la ville. Un bel instant de quiétude, sous les flocons, est ruiné par le ronronnement des moteurs: le carnaval danse, sur la route, et fait fi des camions.

Le train siffle, derrière la colline, et le garçon se précipite, croyant trouver enfin son père. Le voilà justement qui descend sur le quai, mais un autre après lui, et dix autres pareils: ils arrivent tous de la campagne, l’espoir en bandoulière et coiffés de paille, appâtés par les tracts qui pleuvent et leur promettent une vie meilleure, sur les chantiers ou dans les champs.

L’enfant au désarroi voit aussi sur le quai les soldats assemblés, les boucliers qui claquent, et les bulles noires qui montent et s’agglomèrent en aigle colossal. Le rapace, symbole où s’unissent les pouvoirs économiques et totalitaires, fond sur l’oiseau de paradis. Leurs ombres immenses s’écharpent violemment; les blindés à leur tour canardent la fanfare et l’abattent. L’oiseau, le bec tranché, s’effondre en milliers de bulles colorées. Au sol il y a des instruments piétinés, des cris et les notes qui se mêlent à l’eau du caniveau.

L’enfant rebrousse chemin, traverse la forêt calcinée, saute la rivière encombrée de déchets, et retrouve le vieil homme assis sous l’arbre rose. La petite silhouette alors s’estompe, et laisse le vieillard seul comme le vent fait tinter la cloche familière. Ce vieil homme c’est l’enfant, revenu au bercail; en haut de la colline la vieille hutte est maintenant semée de mauvaises herbes. Par la fenêtre de la chambre, on aperçoit encore le quai. Le vieux se souvient de son départ à la ville, de l’adieu à sa mère près du chemin de fer, et du bonnet de laine dont elle lui fit cadeau. L’arbre rose, qu’il a planté enfant, fleurissait déjà quand le train vint le prendre. Ces souvenirs enchâssés dévoilent le véritable itinéraire du film: ce n’était pas le voyage du garçon mais le trajet, à rebours, d’un homme accroché à ses souvenirs d’enfance, et partout s’efforçant de faire pousser des fleurs.[1]

Sur une tâche claire, au mur de la chambre, le vieil homme épingle le portrait de famille. Dehors déjà des arbustes repoussent, et une fanfare d’enfants ressuscite l’oiseau multicolore. Sous le caillou le vieux retrouve son trésor: la boîte à musique qu’il porte à son oreille, assis sous l’arbre. Le revoilà enfant, enfouissant la graine rose auprès de ses parents, écoutant l’air de flûte; il se blottit contre la robe de sa mère, près d’un détail du tissu où se trament, minuscules, les formes et les couleurs, l’homme, l’arbre, et le tout du monde.

[1] L’aller-retour du personnage, des champs à la ville et de la ville aux champs, symbolise cette survie des idéaux autant qu’il dénonce le déplacement permanent, absurde, des travailleurs.

à lire aussi sur Kopfkino: