La Tortue rouge

Michaël Dudok de Wit (2016)

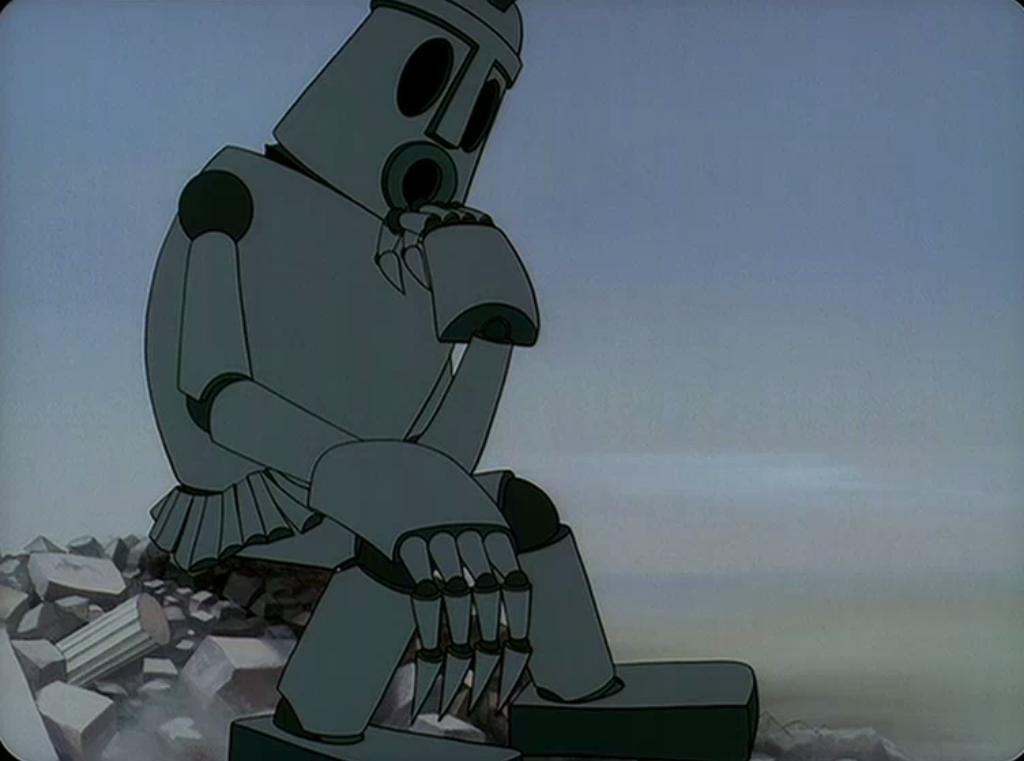

La Tortue rouge revisite la robinsonnade en fable écologique. Dans la robinsonnade telle que l’établit le roman de Defoe, publié en 1719, un héros se trouve isolé sur une île déserte, où il doit improviser les moyens de sa survie dans une nature le plus souvent hostile. Chez Michael Dudok de Wit, à l’inverse, la nature n’est pas un adversaire dont l’homme peut se rendre maître, mais elle existe indifféremment du naufragé. La caméra n’épouse donc pas son point de vue : les cadres ont tantôt la dimension de hauts bambous, tantôt celle de petits crabes, et l’homme est ainsi désigné comme une partie du tout, plutôt que comme son propriétaire. La Tortue rouge n’est donc pas le récit d’une lutte entre le naufragé et l’environnement, dont le premier sortirait victorieux, mais une méditation sur les rapports de l’homme à la nature. La détresse du personnage, qui se découvre seul rescapé, défigure l’île en paysage de cauchemar, mais la fin de la séquence d’ouverture lui montre la voie : au lieu de rêver à son évasion, devenir un avec la nature.

Dans La Tortue rouge, un naufragé échoue seul, sur une île déserte. Au lieu de se plier à ses desseins d’évasion, la nature lui oppose sa présence opiniâtre, et demeure indifférente à son désarroi. Les valeurs de plans, les options de montage et les couleurs choisies pour l’animation décrivent une nature, sinon revêche, du moins imperturbable. L’île est déserte, habitée seulement de pluie, de vent, de ressacs et de soleil ; l’intensité tranquille de ces phénomènes naturels est restituée dans des plans larges, dominés souvent par une même teinte. Cette uniformité traduit l’idée d’une nature intègre, entière, autonome. L’homme lutte obstinément contre ces éléments qui semblent d’un bloc et restent sourds à ses efforts : l’apparition tardive du naufragé, dans la tempête, et sa disparition intermittente sous les vagues déchaînées en sont les premiers exemples. Ainsi la nature précède l’homme, elle existe sans lui, hors de son regard – ainsi, lors des scènes d’exploration, le cadre est souvent plein d’eau, de branches ou de sable avant que n’y entre le naufragé. Au lieu que l’absence d’une figure humaine donne l’impression du vide, ces plans affirment au contraire l’autonomie de la nature, sa vie propre, pleine et sereine, qui n’est pas fonction de l’homme.

L’ouverture du film tourne même en dérision la méfiance initiale de l’homme à l’encontre de la nature, illustrée dans des images composées comme une confrontation entre le naufragé, debout à gauche, et une masse opaque qui gêne la sortie de champ, à droite – des rochers, ou le fouillis des végétaux. Michael Dudok de Wit continue de mettre en échec l’idée traditionnelle et selon lui archaïque d’un isolement dans la nature comme adversité. Quand l’homme s’est engouffré dans la bambouseraie et qu’un grondement sourd s’élève, il s’affole et s’arme ; ce grondement c’est une averse, qui noie la forêt avec une soudaineté presque cartoonesque. Le naufragé, penaud, comprend qu’il n’aura à affronter, au lieu des forces hostiles dont sont peuplées les robinsonnades, que le cycle indifférent du climat. L’île n’est pas franchement inhospitalière, pas plus qu’elle n’est prodigue – elle n’offre tout simplement pas prise à l’homme, comme l’illustre la scène où il chute et ne parvient pas à se rattraper à la paroi lisse des roches. La force et l’originalité de La Tortue rouge, c’est le refus de subjuguer la nature, à la fois d’un point de vue dramatique – le naufragé renonce à domestiquer la jungle – et esthétique – puisque Michael Dudok de Wit ne se sert pas du paysage à des fins pathétiques. Ainsi, lorsque le naufragé prend la mesure de sa solitude, quelques notes s’élèvent pour traduire son désarroi, mais elles sont aussitôt couvertes par la bourrasque : l’île ne lui offre nulle compassion. Elle n’est pas un accessoire romantique ; elle n’es pas réduite à illustrer, à grande échelle, les tourments intérieurs de l’homme.

Du fait que l’homme n’a pas de prééminence sur la nature, il est ramené à sa juste place au sein de cet écosystème. Le refus de privilégier le point de vue humain se manifeste dans l’alternance de plans larges, décrivant la solitude du héros dans des paysages, et de cadres serrés sur les détails de la faune. Le film interroge ainsi la place relative de l’homme dans la nature, quelque part entre l’immense et le minuscule. L’île existe ainsi hors du point de vue « explorateur » du naufragé – il est une curiosité pour les crabes, les poissons et la forêt autant qu’eux lui sont encore étrangers.

Le naufragé croit apercevoir, au loin, une forme alanguie – il se précipite pour ne trouver, au lieu d’un compagnon, qu’un tas d’algues. Il doit s’accommoder, dans sa solitude, de la seule présence de la nature. Et quand il croit entendre une voix humaine, il ne trouve qu’une otarie : l’homme n’est qu’un animal parmi les autres, égal au reste de la faune, ce que confirment les échos dans la composition des plans.

La variation des valeurs de plan suggère l’unité de l’homme et de la nature ; un fondu enchaîné superpose l’homme allongé à l’île, vue de loin, dont la forme évoque celle d’un corps endormi.

La Tortue Rouge n’est pas un récit d’aventures mais une méditation métaphysique sur le rapport de l’homme à la nature, à ses besoins, à lui-même. La séquence examine donc un point de vue intérieur, qui divague parfois vers le large. Ainsi la séquence passe imperceptiblement de la réalité – la nuit occasionne une désaturation des teintes – au rêve – que le noir et blanc démarque de la palette primaire des scènes d’exploration. La solitude du naufragé est un cauchemar, qu’estompe quelque peu la naissance des tortues – au silence, à l’immensité aride de la plage succèdent un air enlevé et un plan serré sur la portée de reptiles. L’issue ne se trouve pas tant au large que dans une communion avec la nature, comme le suggèrent la reprise du motif musical et l’affinité de composition entre l’échappée des tortues et l’envol du naufragé.

à lire aussi sur Kopfkino: