Uzak

Nuri Bilge Ceylan, 2002

de 00:51:40 à 00:59:30

Le cinéma de Nuri Bilge Ceylan est fait de temps morts. C’est un cinéma du quotidien, qui prend le temps de montrer l’ennui, l’anxiété, et la solitude des personnages – une atonie empruntée à l’œuvre d’Antonioni. Comme dans l’ouverture de L’Eclipse, la mise en scène de Ceylan communique un sentiment prégnant de durée en privilégiant les moments d’abattement et les silences pesants; une monotonie pénible que traduisent la fixité et la longueur des plans. Ce rythme austère, lent, et les cadrages soignés de Ceylan entretiennent un réalisme hautement esthétisé: c’est un cinéma contemplatif, sur le mode mineur, qui exaspère les instants de vide. L’isolement des protagonistes et l’incommunicabilité de leurs sentiments en sont des thèmes récurrents.

Le titre polysémique d’Uzak, réalisé en 2002, désigne le lointain: c’est à la fois les aspirations illusoires de ses deux protagonistes, et la distance qui les sépare. Ceylan filme l’affrontement muet de Mahmut, un photographe blasé et taciturne, et de son cousin Yusuf, venu le rejoindre à Istanbul où il espère trouver un emploi. La communication s’établit difficilement entre ces deux solitaires, et le film abonde de rencontres manquées.

Dans l’épisode central de cette coexistence difficile, les deux hommes partent photographier les paysages de l’Anatolie rurale, une parenthèse qui devrait être salvatrice mais ne réussit finalement qu’à accroître le malaise de chacun. Partie du triste appartement d’Istanbul, la séquence fait le récit d’un nouvel échec: le renoncement définitif de Mahmut à ses aspirations artistiques, et le retour amer à la ville. Le travail de la bande sonore, la précision des cadrages et les contrastes de lumière font la chronique de ce lent repli sur soi.

Mahmut, assis sous les fenêtres, regarde tomber la neige. Un violent contre-jour accuse le châssis de la baie vitrée, produisant un effet de sur-cadrage qui augmente l’isolement du personnage dans le plan. La lumière diffuse et grise, le contraste entre les toits enneigés et l’intérieur plongé dans l’ombre, l’austérité d’une composition pour orgue de Bach imprègnent le plan d’une douce mélancolie. La fenêtre, et le paysage sur lequel elle ouvre, symbolisent les lointaines aspirations de Mahmut: l’encadrement rectangulaire du paysage désigne aussi cette photographie idéale dont il rêve, et à laquelle il semble déjà renoncer.

Au plan suivant, c’est Yusuf, adossé au chambranle de la fenêtre, qui contemple Istanbul enneigé. Deux raccords regard indiquent le contenu de sa rêverie. Deux visions inatteignables: une voisine qu’il aspire à aimer sans parvenir à l’approcher, et un cargo, au loin, qui rappelle son ambition déçue de trouver un travail en mer. La focalisation interne de ces deux plans souligne l’inaccessibilité de ces désirs: une plongée zénithale sur la jeune femme, et un plan large sur le port, perdu dans la brume. Chez Ceylan, l’environnement traduit et amplifie la nature des rapports humains, une approche cosmologique dont Climats est l’exemple le plus évident. Dans Uzak, la neige éclaire les plans d’une lumière terne qui aggrave la langueur des personnages.

S’ils sont tous deux à la fenêtre, Mahmut et Yusuf n’habitent pas le même espace: la coupure nette entre les deux premiers plans révèle l’isolement des protagonistes, et la divergence de leurs aspirations. De la même façon, le dispositif en champ-contrechamp éloigne de Yusuf la rencontre amoureuse et l’espoir d’une embauche. L’ouverture compartimentée de la séquence résume ainsi les enjeux qui traversent le film: le cloisonnement des espaces, la solitude et les déconvenues de chacun.

Dans l’appartement, un huis-clos caverneux et baigné d’ombre, la musique s’interrompt et laisse place à un lourd silence, que perturbe seulement le tintement surréel du carillon. Le cadre est scindé par la porte vitrée qui mène au balcon. Mahmut, à l’arrière-plan, travaille à son bureau; Yusuf, à l’avant-plan, sort fumer une cigarette. L’aîné, visiblement agacé par le grincement nettement audible des gonds et le bruit du carillon qu’actionne naïvement son cousin, vient occuper la place laissée vide au premier plan au terme d’une lente trajectoire chorégraphiée. Le plan étire sa durée: les deux hommes échangent des regards, mais pas une parole. Mahmut ferme la porte-fenêtre entrebâillée, actant dans le plan la séparation et la hiérarchie des espaces. Le claquement sec de la vitre, nettement sur-mixé, ne rompt le silence que pour augmenter le malaise et signaler un nouvel échec de la communication.

Ces scènes de l’appartement d’Istanbul ne font pas progresser l’action; elles ne sont qu’un vague aperçu de la cohabitation morne des deux personnages. Ce flottement chronologique suggère une routine, que devrait justement briser le voyage en Anatolie, brièvement mentionné par Yusuf dans une scène précédente. Mais le quotidien maussade d’Istanbul rattrapera bientôt les deux protagonistes, comme semble l’indiquer le chevauchement sonore qui raccorde le dernier plan dans l’appartement à la scène de départ – deux images particulièrement contrastées mais que relie le bruit d’un moteur qui démarre.

La transition vers le voyage en Anatolie s’effectue brusquement, dans l’ellipse, par un plan anecdotique. Encore un moment insignifiant, vide, silencieux, mais dont la teneur semble déjà différente des plans tournés dans l’appartement: l’élargissement du plan et le gain de luminosité amènent un souffle qui paraît libératoire. La voiture traverse plusieurs paysages magnifiés par la mise en scène de Ceylan, cependant que le silence gêné s’étire. L’arrivée à l’hôtel confirme d’emblée l’échec du voyage. Les personnages y restent distants, et c’est la télévision qui occupe l’espace sonore, en même temps qu’elle matérialise dans l’image une frontière entre les espaces où sont installés Mahmut et Yusuf. Le silence n’est enfin rompu qu’au plan suivant, dans la chambre, quand Yusuf propose à son cousin une de ses « cigarettes de marin« . La réponse de l’aîné est sèche, laconique, à l’image de ce que seront les rares dialogues échangés pendant cette séquence. La réplique cassante de Mahmut (« Comment veux-tu fumer cette merde ?« ) est d’autant plus violente qu’elle raille l’espoir déçu de Yusuf, dont les cigarettes de marin représentent le désir d’évasion, un fantasme de liberté qu’il conditionne à la possibilité d’être embauché comme mousse à bord d’un cargo – et qu’il abandonnera à Istanbul après s’être résigné à repartir.

Les deux hommes sont encore une fois installés de part et d’autre de la pièce, avec une scission marquée ici par la table et un rideau rose qui tranche contre le mur ocre. Un autre clivage, plus subtil et pourtant au centre du film, apparaît également: Mahmut lit. Déjà, dans le plan précédent, il était absorbé dans la lecture d’un journal tandis que son cousin s’affaissait devant la télévision. Dans l’appartement d’Istanbul, la musique de Bach incarnait déjà cet écart culturel – Yusuf, plus tôt dans le film, interrogeait Mahmut sur ce « Bak » dont il possédait de nombreux disques.

Quand les séances de photographie commencent, la communication entre les deux hommes est encore dérisoire. Mahmut, visiblement agacé par l’inexpérience et la maladresse de son cousin, ne fait aucun effort pédagogique, préférant faire lui-même ce qu’il ne prend pas la peine d’expliquer. La parole était totalement absente de la première moitié de la séquence; l’ambiance sonore se résumait au souffle du vent, au tintement d’un carillon, aux bruits de l’eau et de la télévision. Dans la seconde partie de la séquence, les échanges sont rares, réduits à la portion congrue, et le sur-mixage de l’appareillage photographique (et plus tard des grelots des moutons, qui rappellent étrangement le carillon métallique de l’appartement d’Istanbul) renforce l’effet de malaise créé par ce mutisme.

Les deux scènes de photographie, devant l’église et à la mosquée, sont toutefois l’occasion de discrètes touches comiques. L’impatience de Mahmut, qui augmente visiblement – ainsi qu’en atteste un plan long sur les deux hommes, attendant que la prière finisse pour pouvoir photographier les mosaïques de la mosquée – est légèrement burlesque. Nuri Bilge Ceylan traque le comique dans le quotidien: c’est, dans cette séquence, la gaucherie de Yusuf, et notamment son interprétation très littérale du « Lève la lampe un peu« . Un humour parfois grinçant en ce qu’il rappelle l’écart culturel et social entre les deux hommes. Si la critique l’a parfois interprété comme une miniature de la société turque, écartelée entre le prosaïsme rural et la modernité urbaine, Uzak relate plutôt le drame intime d’un couple en crise, dans une évidente filiation avec Antonioni.

Au sortir de la mosquée, la caméra de Nuri Bilge Ceylan embrasse dans un long panoramique toute l’étendue d’un paysage anatolien, qu’éclaire une superbe lumière naturelle. L’angle choisi correspond exactement à celui que décrira Mahmut à propos de la photographie parfaite; le plan accomplit l’aspiration profonde du personnage, amène une respiration à laquelle succède pourtant un plan étriqué à l’intérieur de la voiture, et qui préfigure déjà le renoncement du photographe. Dans l’habitacle, le visage de Mahmut est d’abord éclairé d’une lumière dorée, tandis qu’il décrit à son cousin la composition idéale qu’il imagine. Au moment où il renonce, la caméra change d’angle, et son visage désabusé passe à moitié dans l’ombre. À des amis qu’il recevait un soir, Mahmut avait affirmé, nihiliste: « La photographie, c’est fini. » Pourtant, quand la voiture redémarre, Ceylan revient sur la campagne anatolienne, que décrit un autre panoramique: accéléré et moins contemplatif que le premier, ce plan semble raviver le profond regret de Mahmut.

La fin de la séquence est un retour à l’appartement d’Istanbul, une circularité qui crée un fort sentiment d’immobilisme. Mahmut franchit le seuil et traverse la profondeur du champ pour s’installer à l’avant-plan et inspecter la pièce. Ce minutieux examen connote certainement les intérêts matérialistes du personnage, dont Nuri Bilge Ceylan s’attache à montrer qu’ils ont remplacé ses belles aspirations artistiques – l’envie de faire un cinéma dans le style de Tarkovski dont il regardait plus tôt les images. Un des amis de Mahmut lui reprochait d’avoir enterré ses idéaux et réduit ses préoccupations aux affaires commerciales. On ne manquera pas de relever le paradoxe entre le renoncement de Mahmut au cliché parfait, et son soin méticuleux à photographier le carrelage de l’entreprise qui l’emploie, activité au demeurant bien triviale et sans commune mesure avec ses ambitions premières.

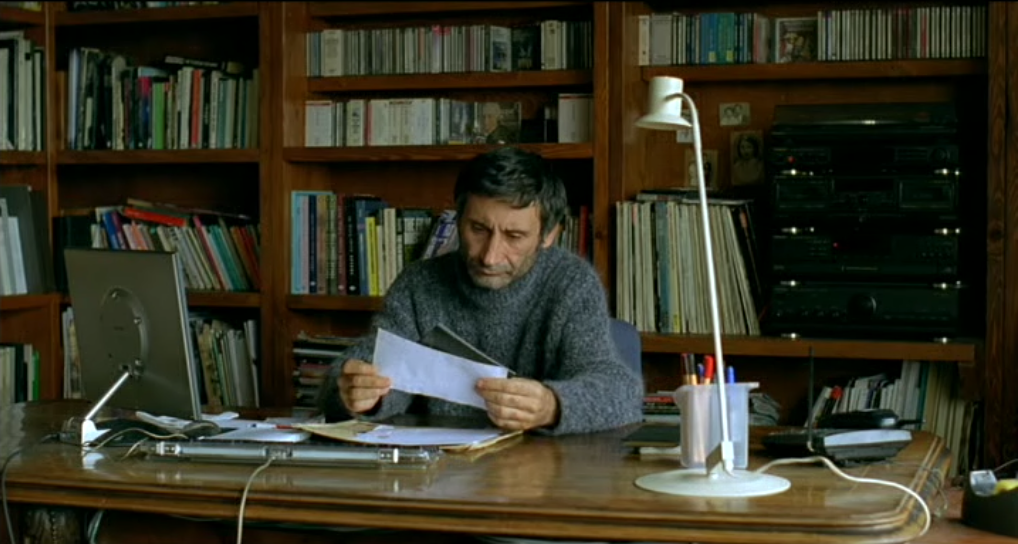

Assis à son bureau, Mahmut, apathique, déchire machinalement son courrier et semble peu troublé des mauvaises nouvelles que lui apprend son répondeur téléphonique. Au début du film, déjà, un silence long d’une dizaine de minutes n’était rompu que par un message vocal, apprenant à Mahmut que sa mère était souffrante, et qu’il choisissait apparemment d’ignorer. L’enjeu est limpide: l’isolement du personnage est aggravé par la rupture du lien familial dont il semble n’avoir que faire.

Au moment où sa sœur lui reproche son irresponsabilité, le plan s’élargit et dévoile quelques instants la grande solitude de Mahmut. Seul le bruit du crayon qu’il heurte machinalement contre la table vient troubler le silence qui règne dans la pièce immense et déserte. Quand Yusuf entre et s’installe, jette son manteau sur le fauteuil et soupire bruyamment, un échange extrêmement bref et presque gai (quoique amer, car lié à l’argent et au rapport servile de Yusuf à son cousin) entre les cousins troue momentanément le silence, mais le plan se prolonge au-delà de ce court dialogue, de sorte que le vide s’installe à nouveau, plus pesant, peut-être qu’avant le départ.

La torpeur d’Uzak dresse en creux les portraits complexes de deux hommes solitaires et mélancoliques. Dans ce ménage en crise, Mahmut incarne un double du réalisateur, une figure d’intellectuel renfermé qui traverse la filmographie de Nuri Bilge Ceylan, jusqu’à Winter Sleep. Uzak doit d’ailleurs beaucoup à la présence que dégagent ses interprètes, et qui n’en rend que plus poignant leur isolement.

La langueur que créent de longs plans fixes, l’âpreté de certains choix de cadrage et la pesanteur des silences sont heureusement nuancés par des détails vrais et comiques. Ceylan sait capter le quotidien et restituer au spectateur le sentiment de la durée, et ce sont les vides, les temps morts, les latences qui font toute la richesse d’Uzak. Au-delà de sa rigueur formelle et de son approche contemplative, le film atteint donc une rare profondeur et touche à des interrogations essentielles, innervant toute l’œuvre du réalisateur: l’incommunicabilité des états d’âme, la distance entre les êtres, et celle qui sépare leurs aspirations d’un quotidien morose.